把《煉金術士》從小說改編成舞台劇是一個充滿象徵的探索過程。在舞台上要呈現的絕不單單是文本,因為如果我們依照原著小說中的中心思想,不論是編作者改寫本文,演出者在舞台上演繹,還是作為純然欣賞演出的觀眾,劇場裡,所發生的也都是一個過程,就是我們要走的路。正如牧羊人要往金字塔的路,也是一個過程,能不能找到寶藏根本不重要,觀眾未必可以在劇場裡找到寶藏,而關鍵在於表演者能不能飾演觀眾的「煉金術士」,帶領觀眾探索自己的心靈。

當然,探索心靈是一件完全主觀的事,而舞台藝術的探索卻不免帶點客觀成份。《煉金術士》這個演出其實還有很多值得談的地方,讓我們集中看看舞台上所表演的是一種怎樣的意境。

原著小說裡所敘述牧羊人的旅程,穿越黃沙萬里,充滿強烈的魔幻寫實基調,因此要在舞台上展現小說中虛幻與現實互相滲透的味道,對導演無疑是極大的挑戰。據導演鄧樹榮所講,演出的格調是借用像中國傳統戲曲的一些意念,簡單的舞台設計,並利用演員肢體形態和音樂,風格化地呈現小說中的魔幻意境和角色的複雜內心。這似乎是比較可行的方法。

導演在設計形體時力求簡單,譬如牧羊人驅羊、眾人騎駱駝等沙漠,可以說,單靠演員們的表演尚能表達當中的情境。不過,似乎這是舞台藝術所限,小說應是最震撼的魔幻意境,在演出裡卻力有不逮,要以演員們個人和群體之關的表演力來展現角色和環境的關係以至內心的鬥爭,力量顯然不夠,例如眾人在沙漠中掙扎,沙漠領隊不住說進了沙漠,一切便不能確定,動作和隊形都顯得形式化,欠缺了一份無力感。而應是全劇高潮所在,牧羊人化作風的一場,只見演員不過簡單地吊「威也」,設計無疑使人失望,大大削弱了全劇觸動觀眾的力量。

要呈現魔幻意境似乎困難重重。《煉金術士》的故事充滿哲理性的敘述,小說讀者可以有充裕的時間和空間慢慢咀嚼,但改編成舞台劇很容易會流於堆砌,當小說中的敘事變成角色口中的對白,演員只能朗讀出來,令人覺得劇本改編得尷尬。另外劇場四周的紗布把觀眾困在劇場裡,希望藉以把觀眾也融合到舞台的環境裡,然而其效果卻不顯著,而且投映在紗布上,要模擬海市蜃樓的畫面模糊不清,破壞了整個舞台設計的和諧。較為令人愜意的應該是音樂設計,異域意味極重的音樂豐富了全劇的魔幻意境,現場演奏亦強化了音樂與演員之間的溝通,彌補了形體動作張力的不足。

《煉金術士》的演出仍在實驗的階段,能否藉舞台帶領觀眾探索心靈,似乎不能單靠演出者,還要看觀眾本身的造化了。

2001年12月28日 星期五

2001年12月18日 星期二

《眾女尋他》:舊酒新瓶的錯誤選擇

《眾女尋他》改編自王爾德的《理想丈夫》(An Ideal Husband),雖然王爾德的劇本沒有像莎士比亞、契訶夫等的劇作一般對西洋戲劇發展造成劃時代的影響,但他文采風流,其四齣喜劇反映扭曲人生觀而富諷刺意味,劇本裡字字珠機,顯示出王爾德的藝術天才和修養。更重要的是,像《理想丈夫》一劇,妙語如珠,幽默抵死,作為一個地區性藝術節的表演節目,應該會是一個老少咸宜的選擇。

或許不是藝術上的考慮而是要迎合觀眾的層面,《眾女尋他》一劇給改編成以香港為背景,還煞有介事地把主角的身份改為一位濫用職權的議員,若說不是以早陣子一件廣為社會關注的事件為改寫藍本,似乎有點「此地無銀三百兩」之嫌。不過,如此一種令人聯想的改寫,的確是避免了王爾德的原著劇本中,一些因時代間隔而產生的脫節元素,面對著相當廣闊的觀眾層面(顯然觀眾大部分都是葵青區的街坊,而不是舞台劇的常客),這選擇也許是無可厚非的。問題是,改編者不敢對劇本大刀闊斧,改寫了人物地方名稱,加插了一些本土語言,但劇本中的邏輯仍是一百年前的邏輯,而不是現在香港社會的邏輯。例如在香港,一個議員應該不能藉假公濟私而獲得極豐厚的財富,甚至如同貴族般的社會地位;又例如,以現代人的愛情觀,似乎很難發展出像高俊和齊美寶的婚姻關係。而且,像「超人律師」、「立法會」、「懂先生」等元素,對觀眾而言太過切身,跟舞台上不符合現代生活邏輯的故事就變得格格不入,令人難以全情投入。

至於舞台效果和場景調度幾方面,也顯出這個演出似乎只局限在「演給街坊看」的階段。葵青劇院的舞台太大,演區只局限在舞台中央的旋轉佈景裡,在演區和側幕經常形成尷尬的時空,演員演得辛苦,觀眾看得吃力。而在第一幕的舞會中,群戲裡的群眾台位尷尬,演得有點像「歡樂今宵式」的處境劇,但喜劇感欠奉,舞台感也不足,到了之後只有幾位主角的場次,問題才有著明顯的改善,喜劇感也漸漸呈現出來。幸而幾個主要角色均有不俗的表現:魯振順演齊仲賢平穩中亦具壓台感,廖啟智演的高議員和梁翠珊演的郭懿德恰如其份,而演高俊的陳文剛喜劇感較為豐富,尚能帶起整齣劇的氣氛,反而演薛太太的廖愛玲,可能因為外形所限,總難予人蛇蠍美人的感覺。

作為舞台演出的搞手,除了為主辦機構和觀眾服務之外,也應該用心思考關於演出本身的藝術價值和層次。

2001年12月15日 星期六

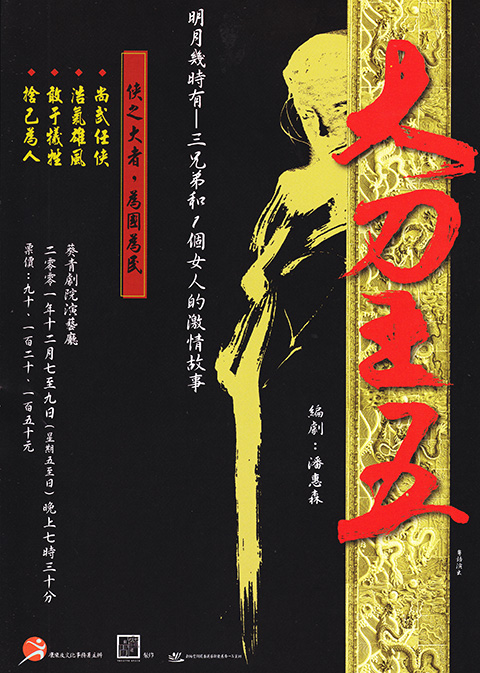

《大刀王五》要評價歷史嗎?

世人認識大刀王五大概都是因為他是譚嗣同的拜把兄弟。這種在歷史舞台上無足輕重的人物,往往不過有一兩件事跡流傳於世,這反而讓人有幻想和重新鑄造的餘地,尤其搬上舞台演出時,編劇和表演者如何詮釋這模糊的歷史形象,就成為了令人期待的元素。劇場空間的《大刀王五》就是如此的一個演出。

講大刀王五的故事可以有很多方法。編劇潘惠森說他的靈感來自李敖的小說《北京法源寺》,小說裡王五的故事大都是圍繞著譚嗣同發生的,作者藉王五來寫譚嗣同,王五不過是敘述譚嗣同故事的其中一個切入點。但《大刀王五》的切入點顯然有所不同,劇中所呈現的倒不是以王五寫譚嗣同,而是以譚嗣同寫王五、以賽小青寫王五,至於關於民族大義和江湖義氣等思想,也不過在戲裡蜻蜓點水的輕輕帶過,尤其是在處理維新運動和戊戌政變的驚世駭俗上,只用間場時的字幕交代,並以「她」這代名稱淡化慈禧太后在劇本的重要性,於是,觀眾難免會覺得劇力好像有點疲弱,欠缺了歷史劇應有的史詩式力量。但這顯然是編劇和導演有意安排的,評價歷史並不是編劇的意圖,像尾場以修補破鍋比喻中國傳統文化保守的觀念,其觀點也不過從《北京法源寺》擷取過來,編劇並沒有刻意著力深化這些討論,也沒有加入太多個人的思想。事實上,《大刀王五》只是關於一個人物的故事,歷史,不過是個背景,而不是劇中最重要的命題。

所以作為觀眾的,對這段歷史沒有認識對欣賞這個演出是沒有影響的,而且因為沒有包袱,反而能專注看其對人物描寫。舞台的大刀王五基本上是最複雜的,他出身綠林,有著傳統中國文化中的俠義精神,而一直以來的民族意識告訴他,身為漢人必須反清復明,這是無容置疑的。但他所信服的譚嗣同卻告訴他,我們不是漢人,是中國人,中國人不應反清復明,應該幫助滿清皇帝改革。他因而半信半疑,這是他內心第一重矛盾;王五仰慕太平天國反清的事跡,無意中救了淪落青樓的太平天國後人賽小青,但賽小青不要當英王陳玉成的孫女,她只要當王五的賽小青,然而王五卻要為忠義,他作不了賽小青的王五。情義兩難全之間,他有了第二重矛盾。

正如編劇所講,王五站在剃刀的邊緣上,如何取捨便成為推動全劇的動機。他思想簡單,不像譚嗣同般高瞻遠足,看不透真正的民族大義;但他又自詡是立於天地的大丈夫,不甘只跟心愛的女人困於田野之間;情義矛盾之間,他只好捨身成全譚嗣同的遺願------救滿州皇帝,雖然他認為這是有違民族大義的。他在江湖義氣、民族大義和兒女私情之間,選擇了江湖義氣,以生命換來生命意義。我們在舞台上能看到譚嗣同慷慨就義榮光萬千,但高潮所在似乎應該是王五在黑暗之中拯救光緒捨身取義。但在歷史的洪流裡,人們也許會記得譚嗣同,但王五卻注定會被人遺忘。

這就是舞台上大刀王五。角色的描寫是十分成功的,而虛構人物賽小青也能把王五的多重矛盾展現出來。反而在劇中譚嗣同這個人物卻顯的有點尷尬,全劇的焦點不應該在他,但歷史因素卻令編劇和導演不得不把他放在焦點上,變得高不成低不就。「我自橫刀」一場的確豪氣萬千,但卻逼得王五黯然無光。或許劇名改為《譚嗣同與大刀王五》會更為貼切。

劇場空間致力於開拓劇場內空間運用的可能性,雖然《大刀王五》這個演出偏向正劇,比起他們的前作《蛆》及《義海雄風》等,在舞台和劇場的探索沒有太大的突破,不過在編演舞台設計幾方面均十分出色。至於潘惠森在荒誕劇之外,似乎也漸漸探索出另一個方向。這齣戲本來是一齣歷史正劇,但全劇都瀰漫著強烈的個人風格:邊緣人的角色(王五)、抽離歷史背景的現代用語、對歷史不沉重的處理,而清官濮文暹以人為餌亦為人餌之,甚至有著荒誕劇的影子。若潘惠森繼續在正劇(歷史劇)中探求個人風格,其成果應該會是很可觀的。

講大刀王五的故事可以有很多方法。編劇潘惠森說他的靈感來自李敖的小說《北京法源寺》,小說裡王五的故事大都是圍繞著譚嗣同發生的,作者藉王五來寫譚嗣同,王五不過是敘述譚嗣同故事的其中一個切入點。但《大刀王五》的切入點顯然有所不同,劇中所呈現的倒不是以王五寫譚嗣同,而是以譚嗣同寫王五、以賽小青寫王五,至於關於民族大義和江湖義氣等思想,也不過在戲裡蜻蜓點水的輕輕帶過,尤其是在處理維新運動和戊戌政變的驚世駭俗上,只用間場時的字幕交代,並以「她」這代名稱淡化慈禧太后在劇本的重要性,於是,觀眾難免會覺得劇力好像有點疲弱,欠缺了歷史劇應有的史詩式力量。但這顯然是編劇和導演有意安排的,評價歷史並不是編劇的意圖,像尾場以修補破鍋比喻中國傳統文化保守的觀念,其觀點也不過從《北京法源寺》擷取過來,編劇並沒有刻意著力深化這些討論,也沒有加入太多個人的思想。事實上,《大刀王五》只是關於一個人物的故事,歷史,不過是個背景,而不是劇中最重要的命題。

所以作為觀眾的,對這段歷史沒有認識對欣賞這個演出是沒有影響的,而且因為沒有包袱,反而能專注看其對人物描寫。舞台的大刀王五基本上是最複雜的,他出身綠林,有著傳統中國文化中的俠義精神,而一直以來的民族意識告訴他,身為漢人必須反清復明,這是無容置疑的。但他所信服的譚嗣同卻告訴他,我們不是漢人,是中國人,中國人不應反清復明,應該幫助滿清皇帝改革。他因而半信半疑,這是他內心第一重矛盾;王五仰慕太平天國反清的事跡,無意中救了淪落青樓的太平天國後人賽小青,但賽小青不要當英王陳玉成的孫女,她只要當王五的賽小青,然而王五卻要為忠義,他作不了賽小青的王五。情義兩難全之間,他有了第二重矛盾。

正如編劇所講,王五站在剃刀的邊緣上,如何取捨便成為推動全劇的動機。他思想簡單,不像譚嗣同般高瞻遠足,看不透真正的民族大義;但他又自詡是立於天地的大丈夫,不甘只跟心愛的女人困於田野之間;情義矛盾之間,他只好捨身成全譚嗣同的遺願------救滿州皇帝,雖然他認為這是有違民族大義的。他在江湖義氣、民族大義和兒女私情之間,選擇了江湖義氣,以生命換來生命意義。我們在舞台上能看到譚嗣同慷慨就義榮光萬千,但高潮所在似乎應該是王五在黑暗之中拯救光緒捨身取義。但在歷史的洪流裡,人們也許會記得譚嗣同,但王五卻注定會被人遺忘。

這就是舞台上大刀王五。角色的描寫是十分成功的,而虛構人物賽小青也能把王五的多重矛盾展現出來。反而在劇中譚嗣同這個人物卻顯的有點尷尬,全劇的焦點不應該在他,但歷史因素卻令編劇和導演不得不把他放在焦點上,變得高不成低不就。「我自橫刀」一場的確豪氣萬千,但卻逼得王五黯然無光。或許劇名改為《譚嗣同與大刀王五》會更為貼切。

劇場空間致力於開拓劇場內空間運用的可能性,雖然《大刀王五》這個演出偏向正劇,比起他們的前作《蛆》及《義海雄風》等,在舞台和劇場的探索沒有太大的突破,不過在編演舞台設計幾方面均十分出色。至於潘惠森在荒誕劇之外,似乎也漸漸探索出另一個方向。這齣戲本來是一齣歷史正劇,但全劇都瀰漫著強烈的個人風格:邊緣人的角色(王五)、抽離歷史背景的現代用語、對歷史不沉重的處理,而清官濮文暹以人為餌亦為人餌之,甚至有著荒誕劇的影子。若潘惠森繼續在正劇(歷史劇)中探求個人風格,其成果應該會是很可觀的。

2001年12月10日 星期一

執迷於蜘蛛網的弔詭:《在天台上冥想的蜘蛛》

有人說看潘惠森的戲不必太執著,尤其是像「昆蟲系列」的荒誕劇,觀眾從看戲的過程中所感所想的是怎樣就是怎樣,犯不著要向編劇導演尋根究底。譬如說在生物學上蜘蛛其實不是昆蟲,執拗於說《在天台上冥想的蜘蛛》大概不算「昆蟲系列」,因而減弱了看戲的興致,可謂無此必要。正如潘惠森也說他寫這個劇本時也沒有拘泥於邏輯上。不要執著,大抵就是「潘惠森式」的邏輯吧。

諷刺地,《在天台上冥想的蜘蛛》要說的似乎就是執著。

通渠的張天(陳曙曦飾)執意要走過對面的天台;而搭棚的阿督(梁祖堯飾)相信自己所搭的躉穩固無比,亦決不容許自己所搭的東西倒下;修練玄學的陳露(莫蔓如飾)堅持要引誘對面的蜘蛛過來,掛在牆上當壁畫;當替身的小燕(邵美君飾)從來好像無所是事,但當發現「主線」時卻拚命去抓。戲中四個角色或三或兩,在不同的情緒,不同的事件裡,仍執迷於自己的堅持,各人的執著就恍如蜘蛛吐絲般漸漸結成了牢不可破的網,緊緊困著各人。大概每個角色之間交流不多,總是自說自話、自我迷醉,但居然在不知不覺間作繭自綁,就好像在舞台上的阿督,在戲劇的過程裡搭建了自己棚架,隱喻了蜘蛛執意要結網,卻不明就裡的困住自己。

但《在天台上冥想的蜘蛛》又同時展現了另一種執著,就是編劇本身的執著。戲裡從沒出場的收買佬「祥發」,彷彿是凌駕戲劇以外的一股力量,也操控了故事裡行動的重心 - 張天的舉動,及至尾段「祥發」道出魚竿和風箏的道理,聲音居然就是潘惠森本人。如果我們抽離一點來看,難免予人編劇自己夫子自道之感,這也許又是編劇本身的執著。

如果再抽離多一點,我們作為觀眾,如果執意要為《在天台上冥想的蜘蛛》的劇情或編劇意圖作出一個合理的解構,卻又不免進入「執著」這個網的弔詭裡。

諷刺地,《在天台上冥想的蜘蛛》要說的似乎就是執著。

通渠的張天(陳曙曦飾)執意要走過對面的天台;而搭棚的阿督(梁祖堯飾)相信自己所搭的躉穩固無比,亦決不容許自己所搭的東西倒下;修練玄學的陳露(莫蔓如飾)堅持要引誘對面的蜘蛛過來,掛在牆上當壁畫;當替身的小燕(邵美君飾)從來好像無所是事,但當發現「主線」時卻拚命去抓。戲中四個角色或三或兩,在不同的情緒,不同的事件裡,仍執迷於自己的堅持,各人的執著就恍如蜘蛛吐絲般漸漸結成了牢不可破的網,緊緊困著各人。大概每個角色之間交流不多,總是自說自話、自我迷醉,但居然在不知不覺間作繭自綁,就好像在舞台上的阿督,在戲劇的過程裡搭建了自己棚架,隱喻了蜘蛛執意要結網,卻不明就裡的困住自己。

但《在天台上冥想的蜘蛛》又同時展現了另一種執著,就是編劇本身的執著。戲裡從沒出場的收買佬「祥發」,彷彿是凌駕戲劇以外的一股力量,也操控了故事裡行動的重心 - 張天的舉動,及至尾段「祥發」道出魚竿和風箏的道理,聲音居然就是潘惠森本人。如果我們抽離一點來看,難免予人編劇自己夫子自道之感,這也許又是編劇本身的執著。

如果再抽離多一點,我們作為觀眾,如果執意要為《在天台上冥想的蜘蛛》的劇情或編劇意圖作出一個合理的解構,卻又不免進入「執著」這個網的弔詭裡。

2001年12月2日 星期日

跨時代的生活抑鬱:《凡尼亞舅舅》

《凡尼亞舅舅》的故事的確令人有戚然之感。敦實的凡尼亞舅舅將一生的希冀和理想寄望在他那位當藝術教授的姊夫身上,到頭來卻發現姊夫原來不過是欺世盜名的庸碌之輩,一生的辛勞和信念彷彿都幻滅了。然而,生活沒有因此完結,他仍必須鬱悶地活下去,儘管生命的價值已經完全失落了,生命還未到盡頭。劇中人物的生活在契訶夫細膩的劇本裡,宛如被劇作家切成細塊,生活的鬱悶完全不會因經歷了百年時代的變遷而有所減弱,我們仍能輕輕地細嚼,這就是經典。香港話劇團公演這齣唯一未曾在香港演出的契訶夫四大名劇,不僅能讓我們重溫契訶夫的經典,也能一睹莫斯科藝術劇院(Moscow Arts Theatre)的傳統。

要重新演繹經典的翻譯劇,「距離」的拿捏是很考功夫的,既不能太遠離現今的時代背景和觀眾的品味,亦要在翻譯和導演上保留適當的「時空距離」,以免失卻了原著的風采。話劇團邀請莫斯科藝術劇院的班底擔任導演和舞台設計,實能重現契訶夫的自然主義風格,在舞台設計上,以四條古雅的圓柱和紗幕構成舞台的外框,再以不同的佈景設計代表不同場次的地點,恰能建構出一幢可觀的「俄式大觀園」,尤其是第一幕和第四幕的花園佈景,三棵蒼涼的老樹加上一個茂密樹林的背景,把一個深邃的樹林實實在在地搬上舞台,加上在導演出色的調度,的確能把一個「俄式大觀園」裡的生活片段呈現出來。印象尤深的是第一幕開場初段,醫生阿斯特羅夫(潘燦良飾)在花園裡踱步,老奶媽馬林娜(陳麗卿飾)坐著織毛衣,一段悶長的寂靜之後,奶媽才淡淡地說出一句:「喝點茶吧,我的好先生。」,彷彿角色的生活早就在開場之前已經開始,跟沙幕是否拉開完全無關。

毛俊輝和胡海輝翻譯的劇本相當不俗,對白貼近現代語言,而且刪減了不少原著中的冗長獨白和無關故事發展的枝節內容,除了遷就演出時間,亦令演出緊湊一些,又不失契訶夫劇本中的所要表達的生活厭悶,剪裁劇本的成績可見功夫。至於演員的表現也是一貫水準,在導演的帶領下,均是穩健中見用功,亦顯見他們都在揣摩角色和拿捏導演技法方面下了不少功夫,演得不慍不火,整體表現有目共睹。

其實,看《凡尼亞舅舅》這個演出還有很多面,畢竟是一齣經典名劇,演出或許會觸發觀眾重新(或者首次)細讀原著劇本,而劇本閱讀更是理解經典劇目的一大方法,甚至會在閱讀過程中,因比較原著和演出版本而看得更多。譬如在原著劇本裡,三個較不起眼的角色:馬林娜、泰列金(辛偉強飾)和凡尼亞之母瑪麗亞(秦可凡飾),劇作家賦與他們不同的道具:馬林娜織毛衣、泰列金彈結他、瑪麗亞細讀著來自大城市的小書,這似乎是劇作家刻意藉配角的道具展現劇中人物生活的消沉和滯悶,生活方向只寄情在道具之中,這就更強化了凡尼亞舅舅因生活意義幻滅而產生的無奈。不過在演出中這個意象卻沒有顯現出來,尤其是第二幕,泰列金忽然彈起結他甚至顯得突兀,無疑減弱了劇本的力量。

但不管是欣賞演出還是閱讀劇本,尾場桑妮亞(洪迎喜飾)的一段獨白,也是令人無限悵惘,觸動著生活的鬱結。

要重新演繹經典的翻譯劇,「距離」的拿捏是很考功夫的,既不能太遠離現今的時代背景和觀眾的品味,亦要在翻譯和導演上保留適當的「時空距離」,以免失卻了原著的風采。話劇團邀請莫斯科藝術劇院的班底擔任導演和舞台設計,實能重現契訶夫的自然主義風格,在舞台設計上,以四條古雅的圓柱和紗幕構成舞台的外框,再以不同的佈景設計代表不同場次的地點,恰能建構出一幢可觀的「俄式大觀園」,尤其是第一幕和第四幕的花園佈景,三棵蒼涼的老樹加上一個茂密樹林的背景,把一個深邃的樹林實實在在地搬上舞台,加上在導演出色的調度,的確能把一個「俄式大觀園」裡的生活片段呈現出來。印象尤深的是第一幕開場初段,醫生阿斯特羅夫(潘燦良飾)在花園裡踱步,老奶媽馬林娜(陳麗卿飾)坐著織毛衣,一段悶長的寂靜之後,奶媽才淡淡地說出一句:「喝點茶吧,我的好先生。」,彷彿角色的生活早就在開場之前已經開始,跟沙幕是否拉開完全無關。

毛俊輝和胡海輝翻譯的劇本相當不俗,對白貼近現代語言,而且刪減了不少原著中的冗長獨白和無關故事發展的枝節內容,除了遷就演出時間,亦令演出緊湊一些,又不失契訶夫劇本中的所要表達的生活厭悶,剪裁劇本的成績可見功夫。至於演員的表現也是一貫水準,在導演的帶領下,均是穩健中見用功,亦顯見他們都在揣摩角色和拿捏導演技法方面下了不少功夫,演得不慍不火,整體表現有目共睹。

其實,看《凡尼亞舅舅》這個演出還有很多面,畢竟是一齣經典名劇,演出或許會觸發觀眾重新(或者首次)細讀原著劇本,而劇本閱讀更是理解經典劇目的一大方法,甚至會在閱讀過程中,因比較原著和演出版本而看得更多。譬如在原著劇本裡,三個較不起眼的角色:馬林娜、泰列金(辛偉強飾)和凡尼亞之母瑪麗亞(秦可凡飾),劇作家賦與他們不同的道具:馬林娜織毛衣、泰列金彈結他、瑪麗亞細讀著來自大城市的小書,這似乎是劇作家刻意藉配角的道具展現劇中人物生活的消沉和滯悶,生活方向只寄情在道具之中,這就更強化了凡尼亞舅舅因生活意義幻滅而產生的無奈。不過在演出中這個意象卻沒有顯現出來,尤其是第二幕,泰列金忽然彈起結他甚至顯得突兀,無疑減弱了劇本的力量。

但不管是欣賞演出還是閱讀劇本,尾場桑妮亞(洪迎喜飾)的一段獨白,也是令人無限悵惘,觸動著生活的鬱結。

訂閱:

文章 (Atom)