戲劇源於詩,這一點我們可以從亞里士多德的《詩學》中得到印證。可是,當代劇場發展已不是這樣走了,詩作為一種劇場元素的必然性,亦變得疑點重重,詩與劇場之間未必互相排斥,但「劇場裡的詩」究竟是指什麼,我們仍然說得不夠。

一種最常見的理解是,詩是反戲劇的。所謂劇場的詩意,通常不是來自戲劇性的元素,如角色、情節或戲劇衝突等。當我們說一個演出像「詩」,多是源於由非戲劇的劇場元素所共同組成的某種劇場氛圍,像燈光、音樂、舞台設計、文本語言或演員形體之類,這種氛圍往往難以具體分析描述,只能依靠觀眾直接感受。不難看出一個事實:說一齣戲像詩,很多時都不是指演出具有詩的屬性,而只是反映了評論者的懶惰。「把劇場說成詩」是一種奇怪的評論方式,絕少人會用當代文學規範中的「詩歌」性質來判斷劇場裡的詩意,所謂「詩」,或詩意、詩質、詩性等修辭,多是指向一種能有限度地觸動觀眾,卻又難以用慣常的戲劇觀念來釐清的劇場呈現。「詩」作為一種評論修辭,所指稱的是一種劇場上的美感,但這種美感卻又不是廣義的,多僅指程度較輕的「優美」之感,而很少是說像「壯美」或「怪美」等程度較強的美感經驗。換言之,「劇場的詩」是往往是直觀的,訴諸個人感受的,卻缺乏鮮明的震撼力和挑釁性。

對於《漂流》和《耳搖搖》兩個作品中的「詩的氣息」,我有一種莫名其妙的不安感,原因應該跟「文本是否『新文本』?」這類技術性問題無關,而是當包括我在內的很多觀眾和評論都會以「詩」來概括演出時,我們到底是在提出另一種劇場的要求,還是試圖捨棄劇場作為表演與觀眾之溝通媒介這一傳統任務?

《漂流》的詩意本來便內存於文本之中。編劇潘詩韻所寫的文本並不複雜:一個女子困於斗室中作個人獨白,同時交織著一個政治犯妻子的記憶和經驗,妻子通過捷克前總統哈維爾之妻奧爾嘉的七封書信,觀照自身的經歴和生活。但觀眾似乎並未能在獨白之中聽到任何雄辯機敏的政治反思,文本總是刻意隱瞞「劉曉波之妻劉霞」這個本來十分明顯的指涉對象,於是我們就能清空心思去細味得到獨白中的文字性詩意,以及這樣一個政治犯之妻的特殊精神狀態。文本中的七封信肌理分明地塑造了這個女子的情感嬗變,在愛與政治,在隱匿與自主之間的擺渡裡,她的心象便躍然眼前了。

我對於這個女子形象的塑造十分滿意,但我也同意劇評人肥力指文本過份忌諱指向具體人物的取態,最終令作品變得去政治化。《漂流》的主題是曖昧的,文本政治指涉性強,但故事的去政治化意識也同樣強烈,不論是奧爾嘉或劉霞的形象,均不是編劇最關心的,她要塑造一個抽象化的政治犯之妻形象,展現其心靈狀態和思想活動,此種心象之美恰是文本詩意來源。肥力認為這種詩是「指向更高遠的美」,我對此判斷卻有所保留,《漂流》的詩性之美是內放型,是純粹的,它蘊含了一份溫婉的感染力,也是去政治化的。換言之,《漂流》沒能透過文本的政治化而讓詩的美感有所提升,只沉溺在一份微薄的淒美感之中。

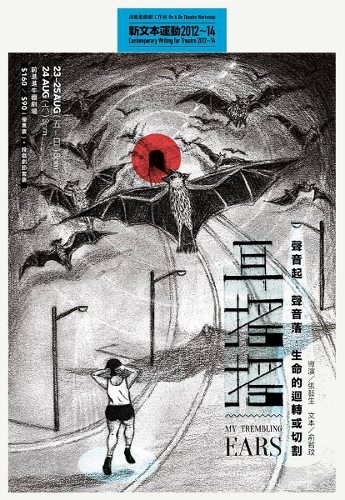

相對而言,《耳搖搖》的文本詩意則是急逼躁動的。編劇俞若玫努力鬆脫文本中戲劇性敘事的枷鎖,甚至以一種近乎挑釁的姿態,把「身體」和「聲音」的元素注入文本之內。相較《漂流》的純粹,《耳搖搖》顯得十分混濁了,我們可以在文本裡讀到大量政治意涵鮮明的訊息,社會議題推展雜多而幾近無章,構成了一層又一層濃稠的背景躁音,緊緊地籠罩著整個文本。劇評人梁偉詩指《耳搖搖》很「實」,其中一個意思可能是說,文本聲音的現實指向性強,我卻認為俞若玫的聲音轟炸似乎是一種別出心裁的文本策略,借城市躁音托顯劇中跑手在躁音底下的身心狀態,於是,《耳搖搖》的詩意也是同樣從個人狀態之中被提煉出來。跟《漂流》相似的是,《耳搖搖》的政治元素鮮明,但相較《漂流》的曖昧態度,《耳搖搖》的政治意向則是故意把社會議題背景化。劇中對政治的思考題是:人在躁音之中如何自處?在這個問題上,《耳搖搖》的塑造無疑是尖銳的。

《耳搖搖》的詩性,不在美感,而是個人感官狀態的形構。俞若玫其實是進行了一次很嚴峻的文本冒險,她試圖擺脫傳統的戲劇方式,獨自經營出一種以劇場再現現實的方法,而她要呈現的,就是身體感知世界的圖式。換言之,她不是要為觀眾提供感覺,而是要把感官狀態的結構放在劇場上,而《耳搖搖》所要處理的,是「聽覺」。

回到剛才的問題:「詩」到底是在提供另一種對劇場的要求,還是在捨棄劇場作為一個溝通媒介這一傳統任務?我的意思是,劇場的詩意往往有著拒絕溝通的傾向,當氣氛、狀態、感覺這類莫以名狀的劇場壟斷了一部劇場作品的主調時,觀眾亦多只能依賴個人感官經驗來接收作品。這似乎是在對劇場提出另一種要求,即拒絕劇戲性、拒絕理性甚至是拒絕語言,讓劇場返回自然混沌的本真性狀態。不過,劇場的去戲劇化從來都是不徹底的,劇場裡的詩意往往是編劇和導演的美學取態,跟任何傳統的戲劇觀皆不存在矛盾。《漂流》的導演李鎮洲很用心地勾勒詩意,柔和的暗光、掛滿紙張的鐵架、乃至各種微弱的聲音,都能把文本中女子的精神狀態投射到劇場裡去。如此處理,詩極而美,但同時又把文本中本來已然疲弱的政治性盡行抺去,而僅剩下純粹而空泛的美感。《耳搖搖》的導演張藝生則聰明且巧妙地把文本中的躁音化成豐沛的聲景(soundscape),同時借演員的身體把文本的意象具體化,至此文本中的感覺形構也圓熟地得到呈現。

兩劇所流露的詩意各異,卻同是指向一種個人身心狀態的劇場再現,這無疑為劇場功能提供了另一種詮釋:劇場是詩的載體,而劇場的詩,則是感覺與精神狀態的再現。我對這種美學取態並沒有結論,我不過是覺得,過度圓熟的感覺結構,並不利於打開思考的缺口。而《漂流》和《耳搖搖》的薄弱之處,恰恰是它們把詩寫得太滿了。

%5B2%5D.jpg)

沒有留言:

張貼留言